器官捐赠者与家属的大爱精神,使得生命得以在陌生人之间以一种独特的方式延续,为那些在器官衰竭边缘挣扎的患者打开了重生的大门,为失明者带来了重见光明的希望。

ADVERTISEMENT

由于捐赠器官的来源供应有限,许多患者不得不忍受着病痛的折磨,与家属一同焦急地期盼着能够重获新生的器官移植,以改善他们的生活质量。

尽管世界上只有少数人有幸能够获得合适的器官,但也有一部分人在移植后因排斥反应或感染性并发症而不幸去世。

星洲日报记者在沙巴找到了2名幸运的肾脏移植康复者,其中1人是器官捐献者的妻子,她在丈夫去世后签字同意捐献器官和组织,结果相隔4个月后,她获得了合适的肾脏,顺利完成移植手术。

何倩花相信 冥冥中受保祐

“爱夫骤逝 为我换肾”

现年41岁,目前在亚庇母婴诊所任职护士的何倩花24岁就开始洗肾。

她回忆起18岁时在护士学院就读期间,因为经常感到不适、脚肿、呼吸困难和乏力,被送往急诊室后发现肾功能不佳。经过肾脏切片检查,被诊断为慢性肾病,需要长期服用药物控制。

“医生当时还建议我,如果有计划生育,要尽早考虑,但我直到23岁才与丈夫相遇并结婚。”

她的丈夫沙峇里玛末在卫生局工作,两人在参加卫生局的课程时相识。

不幸的是,何倩花的肾病持续恶化,24岁时开始了每周三次的透析治疗,每次都由丈夫接送。她描述丈夫是个顾家的好男人,喜欢在家中度过业余时间,并经常安排两人出国旅行。

“他很希望把一颗肾捐给我,让我恢复健康,但因为我们血型不匹配,所以只能期待有好心人能捐献合适的肾脏。”

在与病痛斗争多年后,何倩花在2021年遭受了更大的打击,她的丈夫突然昏倒并迅速去世。

在丈夫被宣告死亡后,沙巴器官移植资源中心的总协调员罗烈扬向她提出了器官捐献的建议,并给了她时间来考虑。

夫没登记器捐但有愿

“沙峇里没有登记成为器官捐献者,但他有这个意愿,因为他看到我洗肾很辛苦,每年还要动手术4次。”

在与丈夫的家人商量后,他们决定捐献出肾脏、长骨、眼角膜和皮肤,以完成沙峇里的遗愿。最终,成功捐献的眼角膜让失明患者重获光明。

何倩花是华裔穆斯林,她相信好心有好报,也相信伊斯兰教教义中的Pahala Jariah(即使施舍者已经去世,所做的慈善事业仍会继续带来回报),即使丈夫逝世了,也要为他做善事。

洗肾长达14年的何倩花,在2020年被列为全国A型血肾脏移植等候者名单前十名,需要为移植手术做好准备工作。

“我曾两度被送到医院,以候补人身分在医院等候,惟一次出现家人反悔的情况,一次则是捐献者肾脏损坏。”

在丈夫去世120天后,也就是2021年10月24日,她接到了医院的电话,通知她立刻飞往吉隆坡。第二天,她接受了长达11小时的手术,并在重症监护室观察了3天,随后住院2个月。

她在12月25日回到沙巴,休息1个月后,2022年2月初便回到工作岗位,每天得服用3种抗排斥药,不需再受洗肾之苦。

她相信,自己之所以能够比其他人更快地康复,没有再换药或住院,是因为丈夫在冥冥之中的保佑。

“接受移植后至今,我都过著正常人的生活,只是需要特别照顾新的肾脏,控制饮食,在人多的地方佩戴口罩,降低患病的风险。

改变整个家庭命运

何倩华指出,人死后将有用的器官捐出,不但可让器官衰竭的患者延续生命,也能改变整个家庭的命运。

她表示,即使去世者没有登记成为捐献者也没关系,只要他们生前曾表达过捐献的意愿,或者是一个乐善好施的人,家属可以帮助他们完成最后的心愿,捐献所有可用的器官和组织,让爱在人间继续流传。

目前担任马来西亚器官移植英雄支援协会沙巴主席的何倩花说,该协会是器官移植接受者、活体器官捐赠者、家属等分享经验分享以及互相支持的平台。

她还提到,为了让会员能够见面交流,协会每个月的第一个星期日在路阳热带雨林公园举行器官移植健走活动,邀请各地的器官移植接受者、活体器官捐赠者、家人和支持者参与。

祖奈达感叹造化弄人

“我换肾重生 夫心脏病亡”

有些人的生活一帆风顺,而有些人则面临着重重挑战。来自保佛的祖奈达,她的人生充满了“造化弄人”的波折。

她等待了17年,终于等到了一颗救命的肾脏。然而,在完成肾脏移植后不久,她的丈夫却因心脏病突发去世,让她在庆祝重生的喜悦中不得不面对突如其来的噩耗。

现年47岁的祖奈达,在保佛经营着一家杂货店。24岁时,她因为身体、眼睛和脸部浮肿,食欲不振和呕吐等症状到医院求诊。血液检查显示肌酸酐过高,可能存在肾功能问题。

保佛医院将她转至亚庇伊丽莎白女皇医院,检查发现两颗肾脏功能都已受损,进入了第四期。当时她无法接受这个事实,因为自己还年轻,且没有家族肾病史。

在医生的建议下,她开始了每周三次、每次四小时洗肾,从保佛往返亚庇。

“我曾多次抱怨命运的不公,为何这样的事会发生在我身上。我深爱的丈夫一直默默陪伴我,鼓励我要乐观面对,勇敢地活下去。”

多年来,祖奈达依靠透析维持生命,一直苦苦等待肾脏移植。终于在2018年3月7日,她被通知到吉隆坡医院进行移植手术,并成功移植了一颗肾脏,获得了重生。

然而,移植手术一个月后(2018年4月6日),仍在吉隆坡住院的她接到了儿子的电话,告知丈夫在家心脏病发作去世。

“我等了17年,终于轮到我移植,手术一切顺利,本以为要与家人开启新生活,却在这个时候失去了我的至爱,令我感到无助和绝望。”

为了儿子,祖奈达告诉自己绝对不能倒下,一定要继续前行。换肾和失去丈夫至今,已经过去了7年,她不再需要承受透析的痛苦,儿子也已经19岁。

这些年来,她恢复了正常的生活,只是每天早晚需要服用抗排斥药物,并每半年到亚庇复诊。

她感谢捐献者的大爱,并希望更多人能够登记成为器官捐献者,让生命和爱得到延续。

罗烈扬:号召团体组织宣传

让更多人了解器捐重要性

在沙巴器官移植资源中心总协调员罗烈扬的带领下,该中心多年来积极展开器官捐献推广活动,包括通过社交媒体宣传、进入学院或为各机构团体主办讲座、在公众场合设立柜台、张贴宣传海报等。

他说,捐献器官与捐血不同,捐血可以立即见效,而捐献器官则是人们登记后,可能需要等待20年、30年甚至更久才能实际捐献。加上移植会受到各种因素的影响,捐献者未必能够顺利捐出器官,因此较少引起民众的关注。

为了让更多人了解器官捐献的重要性,罗烈扬表示器官移植资源中心将继续加强宣导教育工作,并号召团体组织共同传达器官捐献的意义和重要性。

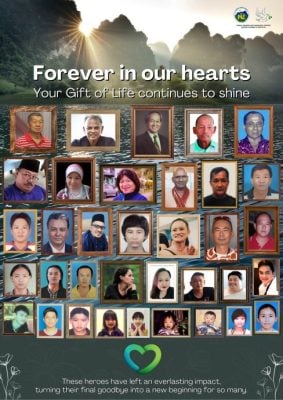

沙巴器官移植资源中心于2022年特别在伊丽莎白女皇医院大堂一角设立了“生命之树”,将捐献者的名字印在树叶上,让广大民众向捐献者缅怀致敬,也希望更多人关注与支持器官捐献的善举。

罗烈扬也呼吁有意成为器官捐献者的善心人士,可以通过MySejahtera手机应用程序自行登记。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT