脑中风病发迅速,也是我国第三大死亡原因,高死亡率及高残障率让人闻中风色变,惟尽管中风的病人应把握4.5小时的黄金时段,越快送到医院治疗越好,但我国中风病患在病发后依然有拖延就医的情况。

据我国2009至2016年中风资料纪录,只有20.8%通过救护车及28.6%使用自家交通工具到达急诊室的中风病人在3小时之内抵达医院。虽有接近60%的中风病患使用救护车服务,但从出现症状直到达医院急诊室的时间为7.8小时,人们对中风后4.5小时黄金时段就医的认知仍有待提升。

ADVERTISEMENT

脑神经内科专科医生张康德表示,中风是一种脑血管疾病(Cerebrovascular Disease),因血液流到脑部时突然受阻或被血栓阻塞,导致由血液送到脑里的营养和氧气突然中断,脑细胞因缺氧而死;脑损伤可夺命,也可造成身体某个部分突然丧失功能。

分为缺血 出血性中风

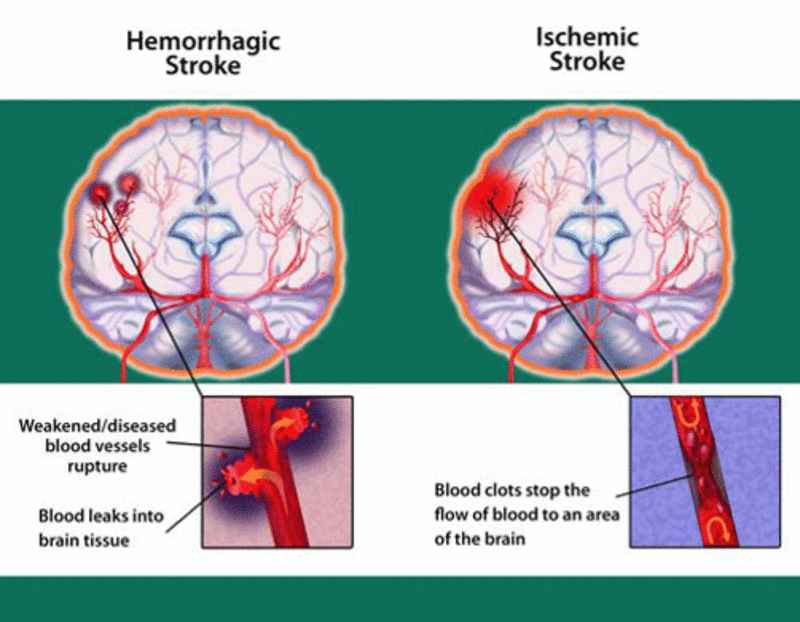

脑中风可分为缺血性中风(ischemic stroke)和出血性中风(Haemorrhagic Stroke),我国中风平均年龄为62.5岁,三分之二是缺血性中风,三分之一是出血性中风。

张康德表示,缺血性中风就像水管阻塞了,而出血性中风就像水管爆裂,结果是血液无法顺畅流通,以致脑细胞养分和氧气不足而受损及丧失功能。

“缺血性中风一般是血管局部慢慢变得越来越狭窄,起初血还是可以流通,人不会感觉有事,但到了一个阶段太狭窄时,就会中风。”

他表示,有时候血管并没有阻塞,但突然有血块从其他地方,如心脏或大血管流到脑部造成血管阻塞;有时脑部也会因身体水分太低或因腹泻、呕吐或失血至身体失去太多水分,到输送到脑的血液减少而受影响。

至于出血性中风一般是高血压,并造成脑血管爆裂而出血。

年纪越大中风几率高

张康德表示,人们应紧记“BEFAST”这个辨识中风症状的口诀,即B(Balance)为突然身体、步态不平衡;E(eye)突然单眼或双眼失明或复视(看到一个物体的两个影像);F(Face)突然脸或嘴角不对称;A(Arm)突然单侧手脚无力; S(Speech)突然口齿不清或讲不出话及T(Time)立刻记下时间,呼叫救护车。

造成中风的风险因子有很多,他表示,有些是没办法改变,有的则是可以改变的因素,其中不可改变的包括年龄,因年纪越大血管会硬化,中风的几率就越高,而男性中风的比例比女性高等。

至于可以改变的风险因子有高血压、抽烟、胆固醇、糖尿病、心脏跳动不规率、肥胖及睡眠窒息症(Obstructive Sleep Apnea) 等,有这些问题者通常比一般人高出几倍中风风险,不过若能治疗、控制或预防,可减少中风风险。

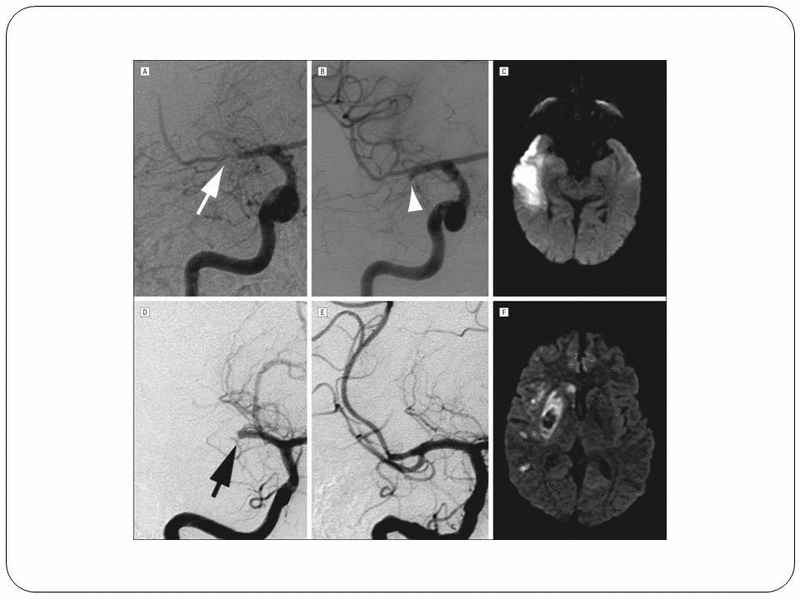

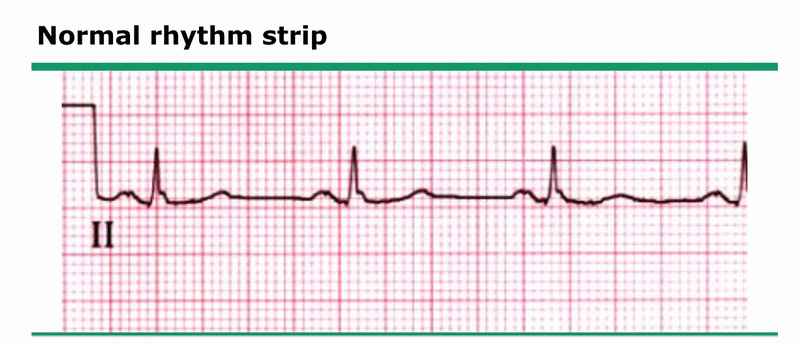

张康德表示,医生会通过病历和检查确定病人是否中风及哪一种类的中风,因不同种类的中风治疗方法不一样,一般需要进行脑部扫描,如电脑断层扫描(CT brain)或磁共振成像(MRI),同时检验病人的心跳、心电图检查、验血,有时为了分辨癫痫症或中风也会做电波检验等。

若是缺血性中风,目前有两个方法可疏通阻塞的血管,一是在出现中风症状开始的4个半小时内,使用静脉或动脉内血栓溶解剂(Thrombolysis),以在短时间内溶栓,让脑血管恢复正常操作。

血栓溶剂治疗有效

张康德说,若是大的血管完全阻塞,机械取栓(Mechanical Thrombectomy)会比较有效,这个治疗方法必须在病人中风后8个至24小时进行,但也胥视病人情况而定,不管使用哪个方法,病人都需要尽早到医院检查、评估、诊断及治疗。

他表示,目前在亚庇只有伊丽莎白女皇医院和鹰阁医院有提供血栓溶解剂治疗,但尚未有机械取栓服务。

至于高血压造成出血性中风,大多数不需要开刀,若出血地方越来越大,病人的清醒程度越来越低,医生可能需要把血抽出来。

每分钟流失190万细胞

张康德指出,当一个人中风或怀疑中风,时间非常重要,因为时间就是大脑(Time is Brain),中风后每一分钟的流失就有190万细胞死掉,所以应第一个时间去医院,绝不可拖延。

他表示,如果很快让血管恢复通行,死亡的脑细胞不多,有的还有机会生回去,这就好比本来有水的青草地,在没有水时,距离水源最远的草就会变黄变枯,变黄还没完全死掉,若尽量把水流回去,还有可能变回青草,但枯了的草就无法重生。

“这就是中风后必须尽快赶到医院,以便让血管恢复流畅,让受伤的地方减至最低,病人复元和进步的机会比较高。若一个地方的细胞完全死亡的话,病人几乎是没有机会恢复功能的。”

惟根据其经验,大多数病人在中风后依然拖延去医院就医,不过近年来比较多人知道有血栓溶解剂治疗后,情况有所改善,但仍有很多人不知道这项服务。

他认为仍需要教育民众有关“BEFAST”的意识,一旦中风或有症状必须马上去医院,绝不能拖或尝试各种不同的方法,而拖延了去医院就医的时间。

针扎手指放血 不符逻辑

关于坊间流传用针扎手指放血治疗中风,张康德表示不愿置评,惟认为该方法在医学上并不符合逻辑,即脑中风和手指放血有什么关系,并提醒民众不应花时间尝试各种方法而耽误时间,以及错过黄金时段真正有效的治疗。

至于中风之后存活的几率,包括缺血性和出血性中风者大约有70%会生存,大部分缺血性中风者会活下来,只有50%出血性中风者能幸存。

他也表示,中风造成死亡的理由一般上是中风后首个星期,中风损坏的地方越来越大,造成脑肿而渐渐去世,过后的死亡大多与中风没有直接关系,可能是感染、再次中风或心脏病;中风3至5年后,患上心脏病的风险也比较高。

此外,中风病人在中风过后每年约有5至10%第二次中风的几率,要防治就要找出风险因子,例如需要控制高血压、糖尿病、胆固醇等,同时停止抽烟和喝酒,缺血性中风者也可能需要服用簿血药物。

半年内复健 最佳时间

中风病人的治疗除了药物之外,还有复健,复健治疗由包含医生、护士、营养师、物理治疗师、语言治疗师与心理辅导等的团队,帮助病人获得身体上的复健与心理的辅导。

张康德表示,中风后的前面3至6个月是复健最好的时间,超过6个月一直到1至2年也可能有进步,但不如前面的3至6个月。

“不同的人有不一样的进展,有些人进展比较快和有的比较慢,也胥视中风损坏在哪里或多大,有没有其他疾病或治疗。如果中风后很快去医院和很快施打血栓溶解剂打通血管,恢复的机会比较高。”

他表示,中风后第一年再次中风的几率最高,即达约10%,第二年低至约5%;如果停止高风险的活动如停止抽烟、控制血压及蛋固醇,缺血性中风吃一些簿血药,中风的机会就可减至很低。

中风不再是老人病

张康德也指出,中风的确有年轻化的迹象,其病人当中不乏20多岁中风者,中风已不只是老年人的疾病,年轻人也会中风,这与生活和饮食习惯息息相关。

以他的病人为例,大部分是抽烟、高血压、饮食方面没有照顾等,尤其很多人有高血压却不去理会,甚至不当作一回事,久而久之血管就会硬化,并爆裂出血或阻塞,因此,要远离中风还是要实践良好生活习惯的基本原理,如均衡的饮食及运动等。

患者趋年轻化

房颤最怕中风

文/刘文诚医生

心房颤动症(房颤)是最常见的心律失常症状。房颤常见的病因包括高血压病、冠心病、经过心脏外科手术后、心瓣膜病、心力衰竭、心肌病、先天性心脏病、肺动脉栓塞、甲状腺功能亢进症等,与饮酒、精神紧张、水电解质紊乱、严重感染等有关;此外还可以合并有其他类型心律失常。

以往是个中老年人疾病,不过最近,患上房颤的病人越来越年轻化,多数只是四十到五十岁,而且多数是特发性房颤(idiopathic AF)有时也称孤立性房颤,也就是说没有明显的起因。

年轻患者多无异况

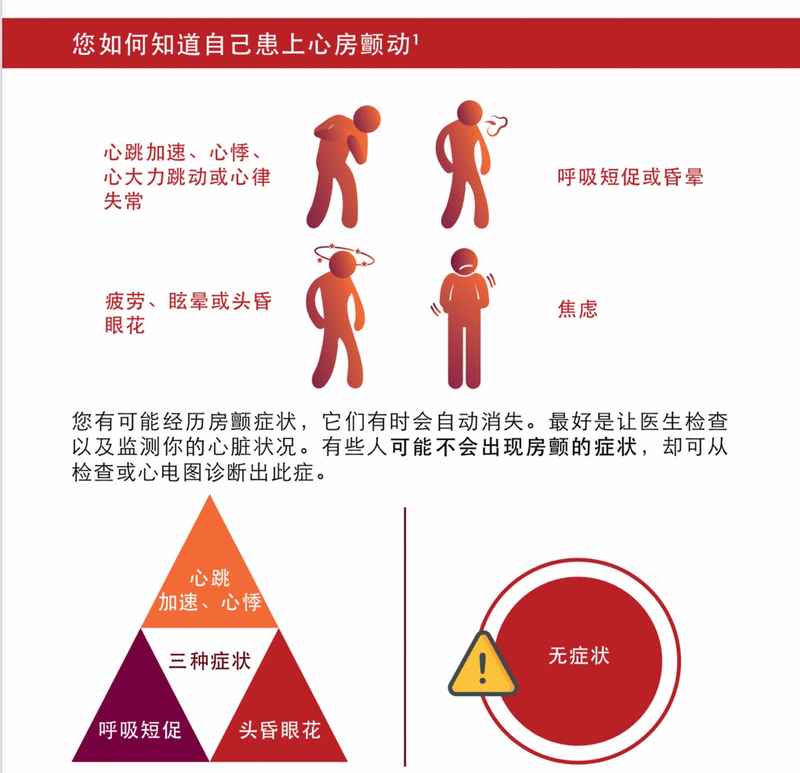

房颤患者会觉得心悸、眩晕、胸部不适和气喘。但是有些房颤患者并不觉得有任何异况,尤其是年轻的患者。

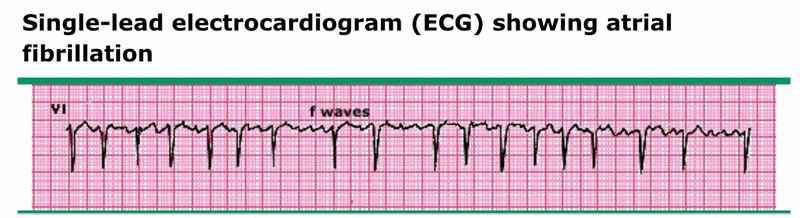

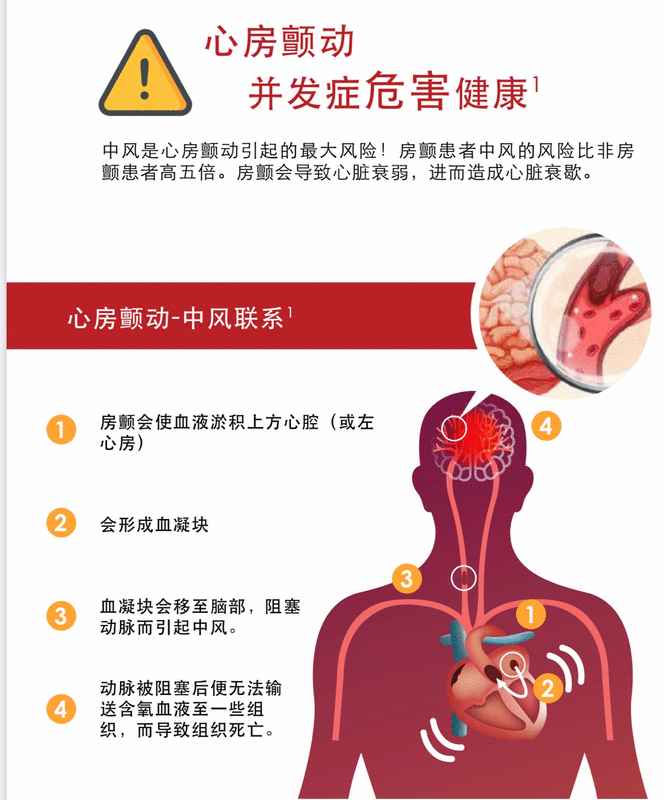

房颤最可怕的后遗症却是脑卒中或俗称中风。因为房颤时心房丧失收缩功能,血液容易在心房内淤滞而形成血栓,血栓脱落后可随着血液至全身各处,导致脑栓塞、肢体动脉栓塞(严重者甚至需要截肢)等。因为多数房颤患者没有症状,延迟求医,有时会因为脑卒中造成半身不遂时,才发现是因为房颤引发的。依照世界各国脑中风病患数据,5到20%中风个案是房颤引起的。在把脉时测验出不规律的脉跳动可初步诊断房颤,但确诊需要心电图检查。

房颤患者如何预防中风呢?现在医生们会应用CHA2DS2-VASc评分和治疗方案预侧病患的中风风险,依照指南建议有额外风险者应服用抗凝血药物。分数二分的一年内患上中风的风险是2.2%;五分的高达6.7%。

抗凝血药物的作用是防止血液淤积在左心房内,形成会阻塞脑血管的血凝块。如果房颤患者不能恢复正常的窦性心律,为了预防中风,往往需要长期服用抗凝血药物。

房颤患者所需要服用的抗凝血药物不是一般的抗血小板凝集药如阿斯匹灵或氯吡格雷,而是对抗凝血因子蛋白的药物。

抗凝血因子蛋白的药物有两种:维生素K拮抗剂(华法林)和非维生素K拮抗剂 (NOAC)。它们都有各自的好处和坏处。

NOAC本地不普遍使用

非维生素K拮抗剂(NOAC)在临床研究中是比华法林更有效和比较少溢血个案,不过因为各种因素,在本地还没有普遍使用。

为了预防中风,房颤患者必须和医生商量,选择服用其中一种抗凝血药物。

| 维生素K拮抗剂(华法林) | 非维生素K拮抗剂 (NOAC) |

| 非常便宜 (一天少过RM1) | 较昂贵 (一天RM9到14) |

| 需要时常依照验血调整剂量来维持效能。 | 不用验血,剂量是定好的。 |

| 效能会受某些食物,药物或草药影响。 | 一般上不会受影响。 |

| 效能维持达两天,紧急情况时可以应用输入凝血因子蛋白和注射维生素K化解抗凝血功能(两者都轻易取得)。 | 效能维持不超过一天,紧急情况时需要应用特定的解药来化解抗凝血功能 (少数医院才有)。 |

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT