跳蚤与蜱虫背后的杀手 立克次体病来势汹汹

报道/刘永伦博士

马来亚大学热带传染病研究与教育中心(TIDREC)副教授兼执行主任

ADVERTISEMENT

马来西亚寄生虫与热带医学学会(MSPTM)会长

在东南亚潮湿的热带丛林与拥挤的都市角落,一种被严重低估的致命威胁正悄然蔓延——立克次体病。这种由蜱虫、跳蚤、虱子等微小虫媒传播的细菌感染,已占东南亚不明原因发热病例的26%,致死率高达30%,却因症状与登革热等疾病高度相似,长期深陷“诊断黑洞”。

从啮齿动物到城市宠物,看似健康的动物宿主携带病原体,通过寄生虫完成“死亡接力”;从传统恙虫病到透过生鱼传播的新立克次体病,变异菌株不断挑战现有检测极限。更令人忧心的是,城市鼠患与宠物虱跳蚤,正将这种“乡村疾病”推向都市人群。

当抗生素耐药性阴影笼罩,马来西亚即将以“同一健康”理念破局:2025年槟城亚太立克次体病大会,将集结人类医学与兽医学力量,为这场沉默的虫媒战争点燃曙光。

由小虫传播

东南亚病例日益上升

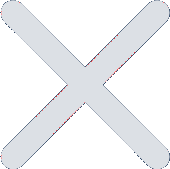

立克次体病(又称“立克次体感染”)是一组由细菌引起的疾病,近年来在东南亚,包括马来西亚,逐渐传播或重新出现。这类疾病主要通过被感染的蜱虫、跳蚤、虱子和螨虫叮咬传播。

根据研究,它们约占东南亚发烧相关感染病原体的26%,仅次于登革热。然而,这类疾病在公众和医疗界中仍然缺乏关注,如果延误治疗,死亡率可高达30%。

这些细菌常见于老鼠、宠物(如狗和猫)以及家畜等动物中,对农村和农业社区造成健康与经济的双重压力。更令人担忧的是,这些动物可能看起来没有任何症状,但其实已经被感染,使得防控变得更加困难。这些感染可通过叮咬动物的寄生虫(如跳蚤或蜱虫)传给人类。

常见类型

“恙虫病” (scrub typhus), 是最常见的立克次体病之一,由一种叫做Orientia的细菌引起,通过螨虫(俗称“恙螨”)传播。这种疾病对人类健康威胁极大,全球约十亿人生活在高风险地区。由于症状与登革热、疟疾和鼠尿病等热带疾病相似,加上检测工具匮乏和临床认知不足,尤其是在乡村地区,因此常被误诊或漏报。

此外,本地区还常见“鼠型伤寒” (murine typhus),通常由老鼠身上的跳蚤传播;“斑点热” (spotted fever),则是通过跳蚤或蜱虫传播。而“无形体病” (anaplasmosis)和“埃立克体病” (ehrlichiosis)多见于狗类等动物,由蜱虫传播,如果不治疗也可能致命,且具有传播给人类的风险,需加以关注。

另一个较少人知晓的病是“新立克次体病” (neorickettsiosis),由一种名为Neorickettsia的细菌引起,传播方式与众不同,透过鱼体内的扁形虫传播,人类常因食用生鱼或发酵鱼而感染。在日本、马来西亚、老挝及泰国均有病例报告。

值得关注的是“斑点热群”中的Rickettsia asembonensis,它最早在猴子身上发现,2013年首次在人类(一位15岁马来西亚患者)身上确诊,此后也在多国人类及多种动物(如猫、狗、羊、绵羊)中发现,显示其传播范围可能更广。

虽然多数立克次体病发生在与家畜或野生动物接触频繁的农村地区,但城市病例也在上升,尤其是鼠型伤寒与斑点热,主要因城市中的老鼠、宠物猫狗身上带有跳蚤而传播。

症状

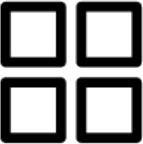

立克次体病的症状常与其他发烧类疾病相似,如头痛、咳嗽、呕吐、肌肉痛、腹泻、皮疹、淋巴肿大等,有些人可能会出现一种名为“焦痂”(伤口结黑痂)的特征性症状,但不是每位患者都有,增加了诊断难度。

由于本区域存在许多变异菌株,来自外国的检测工具往往无法准确检测这些本地病原体,或者只能判定为“斑点热群”或“恙虫病群”,而无法识别具体菌种。因此,我们需要发展更适合本地的检测方法,帮助及早诊断与治疗。

虽然四环素类抗生素(doxycycline)是常用药物,但正确诊断仍至关重要,以便根据病情选择适合的疗程和药物,特别是在某些细菌对药物可能已产生抗药性的情况下。

预防与提升认知

预防立克次体病,关键是使用防虫喷雾、穿戴长袖长裤,以及在高风险地区提高警觉。这些措施同样适用于防范其他常见虫媒病,如登革热与疟疾。宠物方面,应定期检查猫狗身上是否有跳蚤、蜱虫,并使用驱虫洗剂、项圈或滴剂来防治。

为了加强公众认知并促进区域合作,马来西亚将在2025年9月29日至10月1日于槟城主办第4届亚太立克次体病大会(APRC4)。该大会自2017年首次在澳洲举办,之后轮流在泰国和印度举行,今年首次在马来西亚举行。

此大会是一个重要的平台,将汇聚来自医学、兽医学、虫害控制等多个领域的专家与研究人员。通过“同一健康”(One Health)理念, 强调人类、动物与环境健康之间的密切联系与协作。本次大会将推动区域内的疾病预防、诊断与治疗策略,共同对抗立克次体病的挑战。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT