热带气候加快繁殖 蚊病 公共卫生大挑战

图/文:曾致腾博士

蚊媒疾病是由病毒、寄生虫或细菌经由蚊子叮咬传播的疾病,在热带及亚热带国家尤为普遍。蚊媒疾病是马来西亚长期以来的公共卫生挑战之一,尤其是在气候湿热、雨水充沛的热带环境中,蚊子的繁殖速度加快,进而加剧疾病的传播风险。国内常见的蚊媒疾病包括骨痛热症(Dengue)、基孔肯雅热(Chikungunya)、兹卡病毒感染(Zika)、疟疾(Malaria)、日本脑炎(Japanese Encephalitis)及丝虫病(Filariasis)。

ADVERTISEMENT

骨痛热症(Dengue)

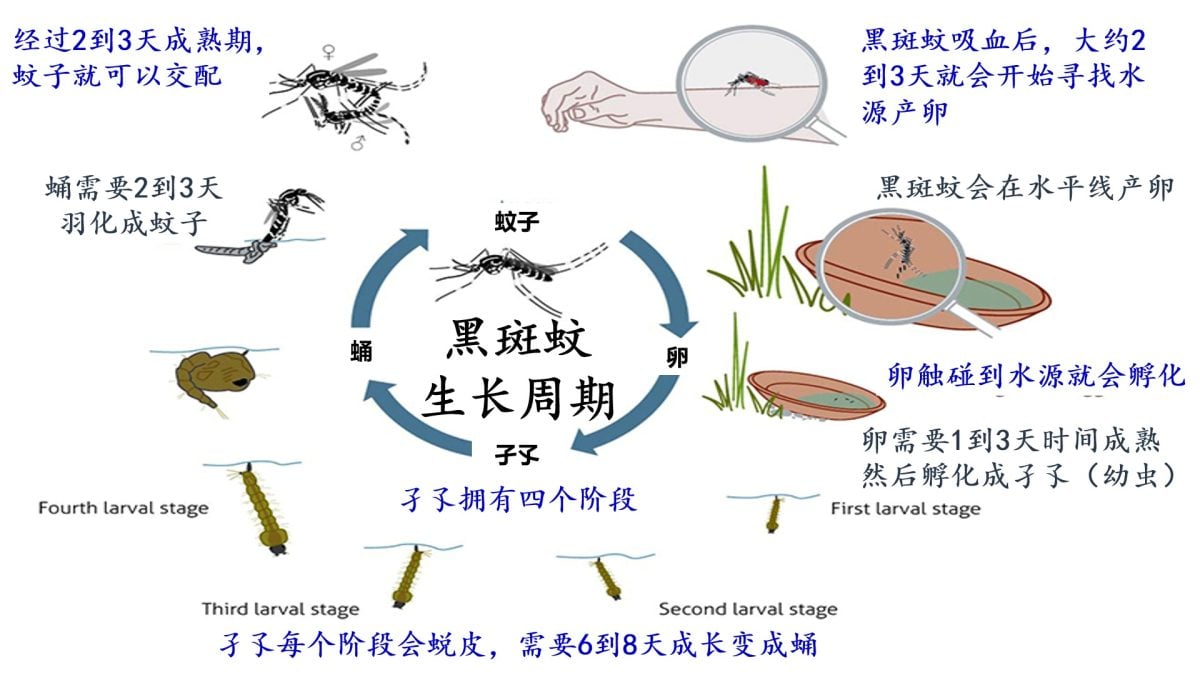

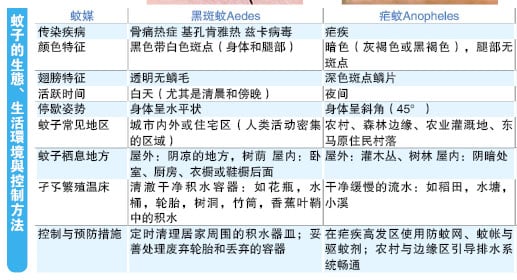

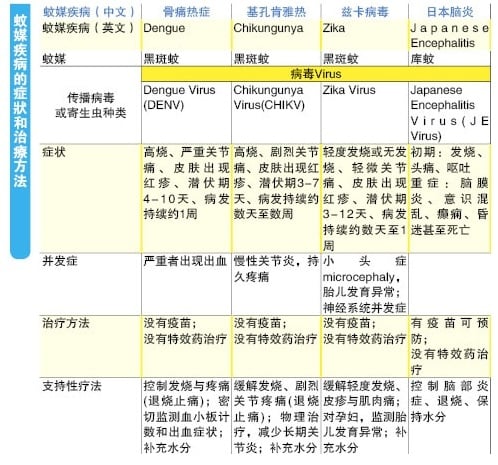

骨痛热症由登革病毒(DENV)引起,通过埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Aedes albopictus)传播。这种病毒可引起高烧、严重肌肉和关节疼痛、皮疹、出血倾向,甚至危及生命。

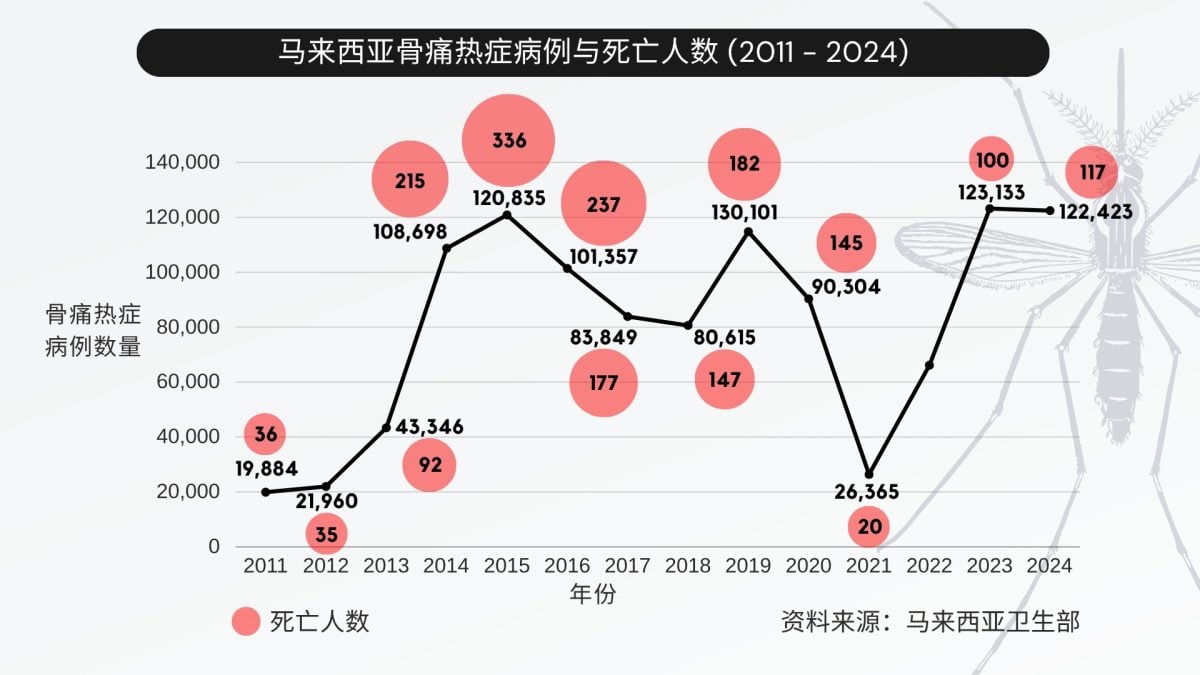

根据马来西亚卫生部的数据,2024年全国共报告骨痛热症病例达122,423宗,比2023年(123,133宗)稍微减少0.58%。但是死亡病例却从2023年的100宗增加至2024年的117宗,显示疫情仍然严峻。其中,雪兰莪州是病例最多的州属,占全国病例的约50%。

基孔肯雅热(Chikungunya)

基孔肯雅热与骨痛热症类似,也是由埃及伊蚊和白纹伊蚊传播,症状包括高烧、剧烈关节疼痛、头痛、肌肉疼痛及皮疹。然而,基孔肯雅热通常不会致命,但关节疼痛可能持续数周至数月,严重影响生活品质。

虽然近年来马来西亚基孔肯雅热病例相对较少,但依然时有爆发。根据马来西亚卫生部的数据,2024年报告的病例为72宗,2023年为197,以及2022年为814。马来西亚受基孔肯雅热疫情影响的地区主要集中在西马吉打、玻璃市、槟城、霹雳、雪兰莪、森美兰和柔佛,但部分东马州属也曾出现病例。

兹卡病毒感染(Zika)

兹卡病毒同样通过黑斑蚊传播,虽然多数感染者无症状或仅出现轻微症状,如发烧、皮疹、关节痛及结膜炎,但它对孕妇特别危险,可能导致胎儿小头畸形和其他神经系统缺陷。2016年见证了马来西亚首例本地兹卡传播及小规模疫情;自2017年起情况改善,2019年仅报告一例本地病例,2020年后一直保持“零本地传播”的良好状态。尽管如此,卫生部持续执行严格监测与防控策略,以防疫情反弹。

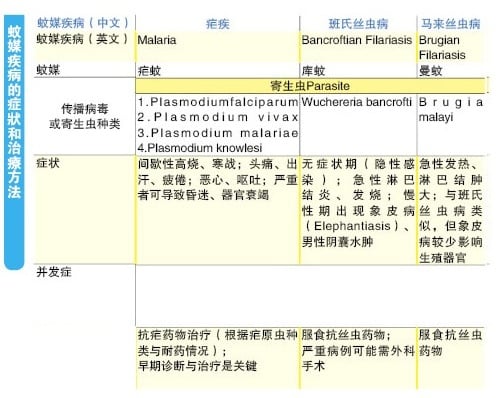

疟疾(Malaria)

马来西亚的疟疾主要由虐蚊(或按蚊,Anopheles spp.)传播,尤其是在沙巴、砂拉越及半岛边远森林地区。与其他蚊媒疾病不同,疟疾是由疟原虫(Plasmodium spp.)感染人体引发,分为四种主要类型:恶性疟(P. falciparum)、间日疟(P. vivax)、三日疟(P. malariae)与诺氏疟(P. knowlesi),其中诺氏疟是马来西亚常见的猴源性疟疾。

在2024年,马来西亚在疟疾控制方面持续取得进展,最显著的成就是自2018年以来连续6年零本地人类疟疾病例。然而,马来西亚仍面临来自疟疾流行地区输入病例的挑战,以及猴源性疟疾寄生虫–诺氏疟原虫(Plasmodium knowlesi)感染人类的情况日益增多。根据2024年世界卫生组织疟疾报告,马来西亚在2023年共记录3629宗疟疾病例,100%诺氏疟病例。

日本脑炎(Japanese Encephalitis)

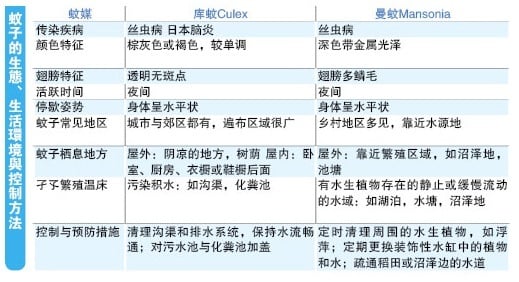

日本脑炎(Japanese Encephalitis, 简称 JE)是一种由日本脑炎病毒(Japanese Encephalitis Virus, JEV)引起的蚊媒人畜共患病。该病毒主要通过库蚊属(Culex spp.),尤其是三带喙库蚊(Culex tritaeniorhynchus)的叮咬传播。该蚊种多在稻田、沼泽或养猪场附近繁殖,因而在乡村地区较常见。

JEV最早于1871年在日本被发现。该病毒可引起人类和马匹的中枢神经系统疾病,同时还会导致猪只虚弱和流产,甚至造成人类与马匹死亡。虽然感染者中只有极少数发展为脑炎,但一旦发病,死亡率高达20至30%,并有可能造成长期神经系统后遗症。日本脑炎每年在东亚地区造成约3万至5万宗病例,并导致约1万人死亡。

鸟类和蝙蝠是病毒的储存宿主,猪是病毒的扩增宿主,而人类与马匹则为终末宿主(即不会再传播病毒的宿主)。

日本脑炎(JE)在马来西亚并未被视为严重的公共卫生问题,仅在砂拉越州被视为地方性流行(endemic)。马来西亚共发生4次主要的日本脑炎爆发:1974年在浮罗交怡、1988年在槟城,1992年在砂拉越以及1998至1999年在霹雳和森美兰。尽管马来西亚其他地区曾经历疫情,但只有砂拉越被认为是日本脑炎的地方性流行区。政府自1990年代起在高风险州属推广疫苗接种计划,有效降低了发病率。

淋巴丝虫病(Lymphatic Filariasis)

丝虫病是一种慢性蚊媒寄生虫病,由班氏丝虫(Wuchereria bancrofti)或马来丝虫(Brugia malayi)引起。传播媒介包括库蚊(Culex spp.)与曼蚊(Mansonia spp.)。班氏丝虫主要由库蚊传播,而马来丝虫则常由曼蚊传播。

丝虫病可导致淋巴系统受损,造成象皮病(肢体或阴囊严重肿胀)。虽然感染初期无明显症状,但长期反复感染可造成不可逆损伤。

世界卫生组织于2000年启动了全球消除淋巴丝虫病计划(Global Program to Eliminate Lymphatic Filariasis,GPELF),以应对全球淋巴丝虫病的负担。该计划主要通过对高风险人群进行群体用药计划(Mass Drug Administration,MDA)以及实施发病管理与残疾预防(Morbidity Management and Disability Prevention,MMDP)项目,来减轻患者痛苦并改善其生活质量。此外,计划还在高风险地区采取病媒控制措施,如使用杀虫剂处理的蚊帐等。GPELF与多个组织的合作取得了显著成效,使多个国家成功将淋巴丝虫病消除为公共卫生问题,并减少了数百万人对MDA的依赖。

马来西亚政府于2002年启动了淋巴丝虫病消除计划,并于2004年正式推行群体用药计划。尽管西马半岛地区已于2021年成功通过世界卫生组织的第三阶段传播评估调查(Transmission Assessment Survey 3, TAS-3)即成功消除丝虫病,但在沙巴和砂拉越仍面临挑战,主要难题在于人畜共患型丝虫病(zoonotic transmission)的存在,成为彻底消除该病的重要障碍。

防治与应对

为了应对蚊媒疾病,马来西亚卫生部长期推行综合蚊媒控制策略(Integrated Vector Management, IVM),包括:

•源头控制:清除积水容器,定期检查家庭和社区环境;

•化学控制:在疫情高发地区使用杀虫剂烟雾喷洒和家用杀虫剂;

•生物控制:放养食蚊鱼、引入沃尔巴克氏菌(Wolbachia)感染的蚊种以降低传播率;

•健康教育:通过社区活动和大众媒体提高民众对蚊媒疾病的认知和自我防护能力;

•疾病监测与快速应对:建立全国通报系统,追踪病例分布和爆发趋势。

此外,为了强化预防登革热,马来西亚每年6月15日参与“东盟登革热日”(ASEAN Dengue Day),以提升各界对疾病的关注,并推动跨国协作。

东盟骨痛热症日

东盟骨痛热症日(ASEAN Dengue Day)将于每年6月15日在全东盟各国同步举行。此年度公共卫生纪念日由东盟成员国于2011年共同发起,旨在强调跨部门合作的重要性,包括政府、社区和私人领域,提升民众对骨痛热症的认识,并推动全民参与病媒控制与预防。这个纪念日象征东盟国家在对抗骨痛热症的坚定承诺。

通常活动将在各国展开多项大型宣传,包括社区灭蚊运动、健康教育讲座、学校互动活动、疫区消杀行动、线上媒体宣传等,重点关注城市与郊区的高风险社,提升民众对蚊虫传播疾病的警觉性。

作者简介

曾致腾博士

医学昆虫学高级研究员

马来亚大学研究发展部

研究专长:曾致腾博士是一位在媒介昆虫生态、杀虫剂抗性、法医昆虫学与媒介控制实践方面都有深厚造诣的专家,特别专注于骨痛热症防控与昆虫媒介研究。曾博士也在社区层面积极推广防骨痛热症教育,多次参与国家级骨痛热症宣传项目。曾博士发表超过100篇被广泛引用的研究论文,影响深远并且被广泛认可。

曾经荣获:

2017年马来西亚十大杰出青年

2019年马来西亚国际青年商会可持续发展奖

2020年马来西亚公立大学行政人员理事会杰出行政领袖奖

四届(2014, 2015, 2016, 2018)马来亚大学卓越奖

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT