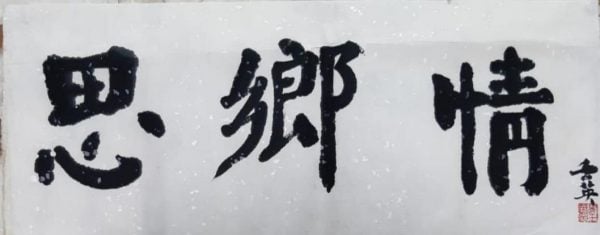

【風鄉墨苑】書壇孝子——潘景祥(上篇)

母子情深翰墨緣 藝壇孝子美名傳

留書一沓珍無比 亦是恩情亦是鞭

書法是中華傳統優秀文化中之瑰寶,而中華傳統文化之核心莫過於以儒道所提倡的仁義道德。百善孝為先,古往今來中國文人強調修身立德,因此有所謂的“一等人忠臣孝子,兩件事讀書耕田”。自古以來有多少盡忠盡孝的忠臣孝子,他們的名,千古流芳!他們的字,萬古長存!

ADVERTISEMENT

潘景祥是我的學生,然而,他對書法的追求,我自嘆不如;他對母親的孝順,我自愧不如。

潘景祥於1989年出生于山打根,祖籍廣東南海,是馬來西亞第三代華人。他12歲時,父親因病早逝,他與母親馬氏、一名兄長及兩名姐姐相依為命,相互扶持,堅強生活。

為了一家人的生計,景祥的母親不得已從家庭主婦投身到餐飲服務業,協助親戚在學校的食堂經營。雖然忙於工作,景祥母親始終沒有忽略孩子們的教育。景祥回憶母親的教誨:學做人須從學寫字開始,一筆一劃皆不能馬虎,字體務必端端正正,做人務必堂堂正正。

因為母親嚴厲的言教與身教,景祥從小便便練就一手硬筆好字,常常受到師長的表揚肯定。小學三年級,母親為他的課外活動選項報了書法班,從此在學校以《高書小楷》作為臨摹範本,認真學習。慢慢地,他均能從代表學校參加寫字比賽中獲獎而歸,成為家人們的小驕傲。

12歲那年,佛堂一位許姓師姑(退休副校長)無意間發現景祥秀麗而端莊的字體,鼓勵他參加我的書法班,以期能更上一層樓。一開始,生性內向的他尚在猶豫,母親得知後極力鼓勵,並在那一年的年終假期正式參加書法班,開展這一段師徒情緣。

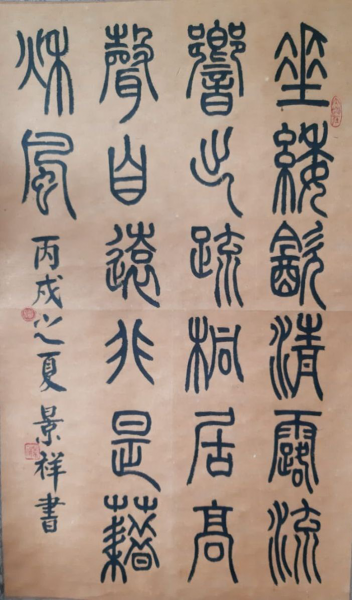

景祥剛來的第一兩堂課。我即發現他與眾不同的用心。他有別於一般孩子的被動,打從骨裡生起的一股求知慾,對書法的執著孜孜不倦,讓我彷彿看到當年的自己。只要是我佈置的課業,景祥總是用心完成,無論從一開始的筆畫訓練,抑或後來進階到唐楷、漢隸、秦篆的學習,無不讓人刮目相看,暗暗稱奇,確實是不可多得的可造之材。

這期間,除了每星期的書法課業,景祥還大量閱讀許多書法書籍。他會在每次書法課前後的空擋時間到我書架前翻閱圖書。每當發現自己喜歡的書體,都會如獲至寶般向我借閱,然後回家悉心閱讀。可以說,景祥在書藝上能有今天之成就,主要還是歸功於它自己契而不捨的研究,孜孜不倦的學習,而我充其量是他眾多助緣之一而已。

景祥15歲那年,不幸之神再次到來。這次輪到他母親罹患乳癌,這對景祥一家人來說無疑是重大的打擊。我見過他們一家人,彼此親密無比,感情之深羨煞旁人。學佛而董事的景祥深知自己沒有辦法改變母親患病的事實,唯有根據佛典的教義,發願以終生茹素之功德迴向給母親,但願能減少母親的痛苦,儘早離苦得樂。這份孝心,如此孝行,怎能教人不動容?

此後的三四年間,每逢年底學校假期,景祥便陪伴母親到亞庇治療。一路上母子相伴同行,赴醫院、逛書局、訪茶坊,母子總是形影不離。

自小,景祥在母親的鼓勵之下與書法結緣;後來,母親在景祥的鼓勵之下以練字抵病魔。景祥將自己用過的字帖引導母親臨摹,而母親則如孩子般聽話認真書寫。日復一日,年復一年,母親在臨終前留下厚厚一沓習作。這些習作對景祥而言卻是無比珍貴的墨寶,繼續陪伴與鞭策他往後的每一個春、夏、秋、冬······。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT