腦中風病發迅速,也是我國第三大死亡原因,高死亡率及高殘障率讓人聞中風色變,惟儘管中風的病人應把握4.5小時的黃金時段,越快送到醫院治療越好,但我國中風病患在病發後依然有拖延就醫的情況。

據我國2009至2016年中風資料紀錄,只有20.8%通過救護車及28.6%使用自家交通工具到達急診室的中風病人在3小時之內抵達醫院。雖有接近60%的中風病患使用救護車服務,但從出現症狀直到達醫院急診室的時間為7.8小時,人們對中風後4.5小時黃金時段就醫的認知仍有待提升。

ADVERTISEMENT

腦神經內科專科醫生張康德表示,中風是一種腦血管疾病(Cerebrovascular Disease),因血液流到腦部時突然受阻或被血栓阻塞,導致由血液送到腦裡的營養和氧氣突然中斷,腦細胞因缺氧而死;腦損傷可奪命,也可造成身體某個部分突然喪失功能。

分為缺血 出血性中風

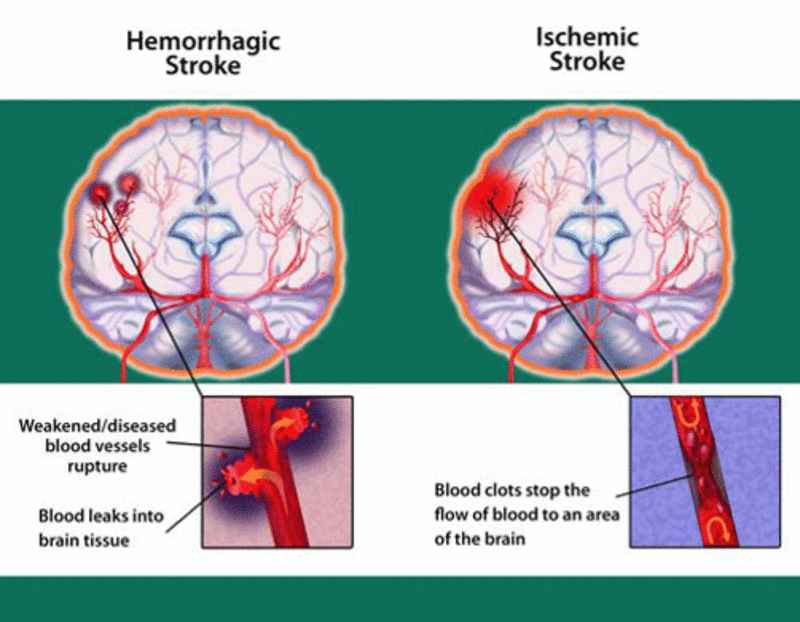

腦中風可分為缺血性中風(ischemic stroke)和出血性中風(Haemorrhagic Stroke),我國中風平均年齡為62.5歲,三分之二是缺血性中風,三分之一是出血性中風。

張康德表示,缺血性中風就像水管阻塞了,而出血性中風就像水管爆裂,結果是血液無法順暢流通,以致腦細胞養分和氧氣不足而受損及喪失功能。

“缺血性中風一般是血管局部慢慢變得越來越狹窄,起初血還是可以流通,人不會感覺有事,但到了一個階段太狹窄時,就會中風。”

他表示,有時候血管並沒有阻塞,但突然有血塊從其他地方,如心臟或大血管流到腦部造成血管阻塞;有時腦部也會因身體水分太低或因腹瀉、嘔吐或失血至身體失去太多水分,到輸送到腦的血液減少而受影響。

至於出血性中風一般是高血壓,並造成腦血管爆裂而出血。

年紀越大中風幾率高

張康德表示,人們應緊記“BEFAST”這個辨識中風症狀的口訣,即B(Balance)為突然身體、步態不平衡;E(eye)突然單眼或雙眼失明或複視(看到一個物體的兩個影像);F(Face)突然臉或嘴角不對稱;A(Arm)突然單側手腳無力; S(Speech)突然口齒不清或講不出話及T(Time)立刻記下時間,呼叫救護車。

造成中風的風險因子有很多,他表示,有些是沒辦法改變,有的則是可以改變的因素,其中不可改變的包括年齡,因年紀越大血管會硬化,中風的幾率就越高,而男性中風的比例比女性高等。

至於可以改變的風險因子有高血壓、抽菸、膽固醇、糖尿病、心臟跳動不規率、肥胖及睡眠窒息症(Obstructive Sleep Apnea) 等,有這些問題者通常比一般人高出幾倍中風風險,不過若能治療、控制或預防,可減少中風風險。

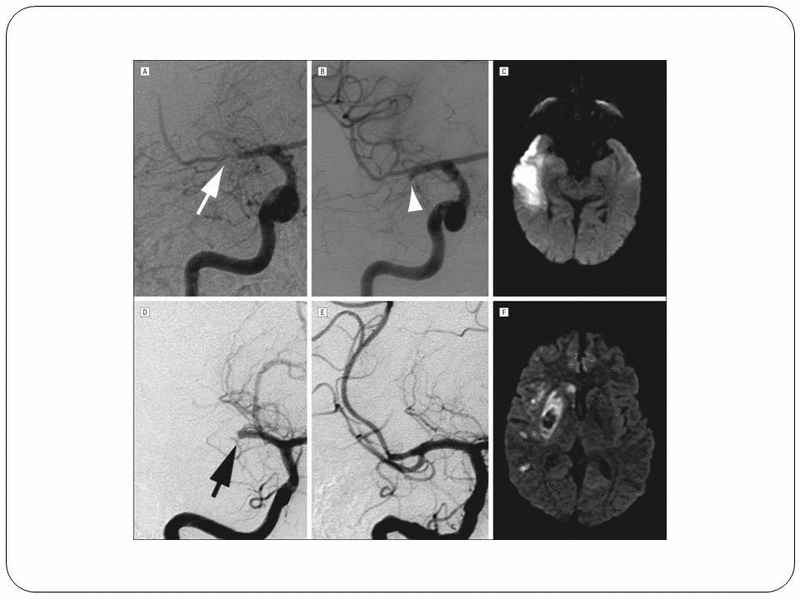

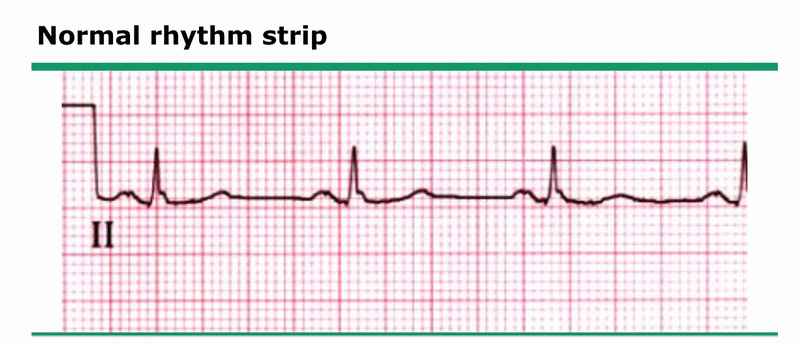

張康德表示,醫生會通過病歷和檢查確定病人是否中風及哪一種類的中風,因不同種類的中風治療方法不一樣,一般需要進行腦部掃描,如電腦斷層掃描(CT brain)或磁共振成像(MRI),同時檢驗病人的心跳、心電圖檢查、驗血,有時為了分辨癲癇症或中風也會做電波檢驗等。

若是缺血性中風,目前有兩個方法可疏通阻塞的血管,一是在出現中風症狀開始的4個半小時內,使用靜脈或動脈內血栓溶解劑(Thrombolysis),以在短時間內溶栓,讓腦血管恢復正常操作。

血栓溶劑治療有效

張康德說,若是大的血管完全阻塞,機械取栓(Mechanical Thrombectomy)會比較有效,這個治療方法必須在病人中風後8個至24小時進行,但也胥視病人情況而定,不管使用哪個方法,病人都需要儘早到醫院檢查、評估、診斷及治療。

他表示,目前在亞庇只有伊麗莎白女皇醫院和鷹閣醫院有提供血栓溶解劑治療,但尚未有機械取栓服務。

至於高血壓造成出血性中風,大多數不需要開刀,若出血地方越來越大,病人的清醒程度越來越低,醫生可能需要把血抽出來。

每分鐘流失190萬細胞

張康德指出,當一個人中風或懷疑中風,時間非常重要,因為時間就是大腦(Time is Brain),中風後每一分鐘的流失就有190萬細胞死掉,所以應第一個時間去醫院,絕不可拖延。

他表示,如果很快讓血管恢復通行,死亡的腦細胞不多,有的還有機會生回去,這就好比本來有水的青草地,在沒有水時,距離水源最遠的草就會變黃變枯,變黃還沒完全死掉,若儘量把水流回去,還有可能變回青草,但枯了的草就無法重生。

“這就是中風後必須儘快趕到醫院,以便讓血管恢復流暢,讓受傷的地方減至最低,病人復元和進步的機會比較高。若一個地方的細胞完全死亡的話,病人幾乎是沒有機會恢復功能的。”

惟根據其經驗,大多數病人在中風後依然拖延去醫院就醫,不過近年來比較多人知道有血栓溶解劑治療後,情況有所改善,但仍有很多人不知道這項服務。

他認為仍需要教育民眾有關“BEFAST”的意識,一旦中風或有症狀必須馬上去醫院,絕不能拖或嘗試各種不同的方法,而拖延了去醫院就醫的時間。

針扎手指放血 不符邏輯

關於坊間流傳用針扎手指放血治療中風,張康德表示不願置評,惟認為該方法在醫學上並不符合邏輯,即腦中風和手指放血有什麼關係,並提醒民眾不應花時間嘗試各種方法而耽誤時間,以及錯過黃金時段真正有效的治療。

至於中風之後存活的幾率,包括缺血性和出血性中風者大約有70%會生存,大部分缺血性中風者會活下來,只有50%出血性中風者能倖存。

他也表示,中風造成死亡的理由一般上是中風後首個星期,中風損壞的地方越來越大,造成腦腫而漸漸去世,過後的死亡大多與中風沒有直接關係,可能是感染、再次中風或心臟病;中風3至5年後,患上心臟病的風險也比較高。

此外,中風病人在中風過後每年約有5至10%第二次中風的幾率,要防治就要找出風險因子,例如需要控制高血壓、糖尿病、膽固醇等,同時停止抽菸和喝酒,缺血性中風者也可能需要服用簿血藥物。

半年內復健 最佳時間

中風病人的治療除了藥物之外,還有復健,復健治療由包含醫生、護士、營養師、物理治療師、語言治療師與心理輔導等的團隊,幫助病人獲得身體上的復健與心理的輔導。

張康德表示,中風後的前面3至6個月是復健最好的時間,超過6個月一直到1至2年也可能有進步,但不如前面的3至6個月。

“不同的人有不一樣的進展,有些人進展比較快和有的比較慢,也胥視中風損壞在哪裡或多大,有沒有其他疾病或治療。如果中風後很快去醫院和很快施打血栓溶解劑打通血管,恢復的機會比較高。”

他表示,中風後第一年再次中風的幾率最高,即達約10%,第二年低至約5%;如果停止高風險的活動如停止抽菸、控制血壓及蛋固醇,缺血性中風吃一些簿血藥,中風的機會就可減至很低。

中風不再是老人病

張康德也指出,中風的確有年輕化的跡象,其病人當中不乏20多歲中風者,中風已不只是老年人的疾病,年輕人也會中風,這與生活和飲食習慣息息相關。

以他的病人為例,大部分是抽菸、高血壓、飲食方面沒有照顧等,尤其很多人有高血壓卻不去理會,甚至不當作一回事,久而久之血管就會硬化,並爆裂出血或阻塞,因此,要遠離中風還是要實踐良好生活習慣的基本原理,如均衡的飲食及運動等。

患者趨年輕化

房顫最怕中風

文/劉文誠醫生

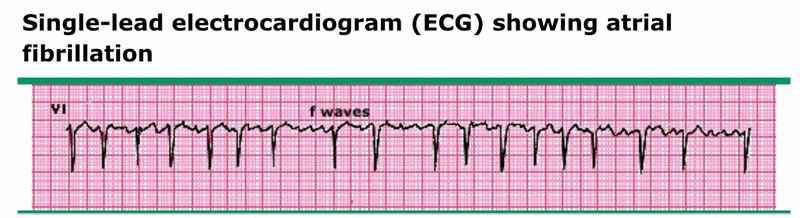

心房顫動症(房顫)是最常見的心律失常症狀。房顫常見的病因包括高血壓病、冠心病、經過心臟外科手術後、心瓣膜病、心力衰竭、心肌病、先天性心臟病、肺動脈栓塞、甲狀腺功能亢進症等,與飲酒、精神緊張、水電解質紊亂、嚴重感染等有關;此外還可以合併有其他類型心律失常。

以往是個中老年人疾病,不過最近,患上房顫的病人越來越年輕化,多數只是四十到五十歲,而且多數是特發性房顫(idiopathic AF)有時也稱孤立性房顫,也就是說沒有明顯的起因。

年輕患者多無異況

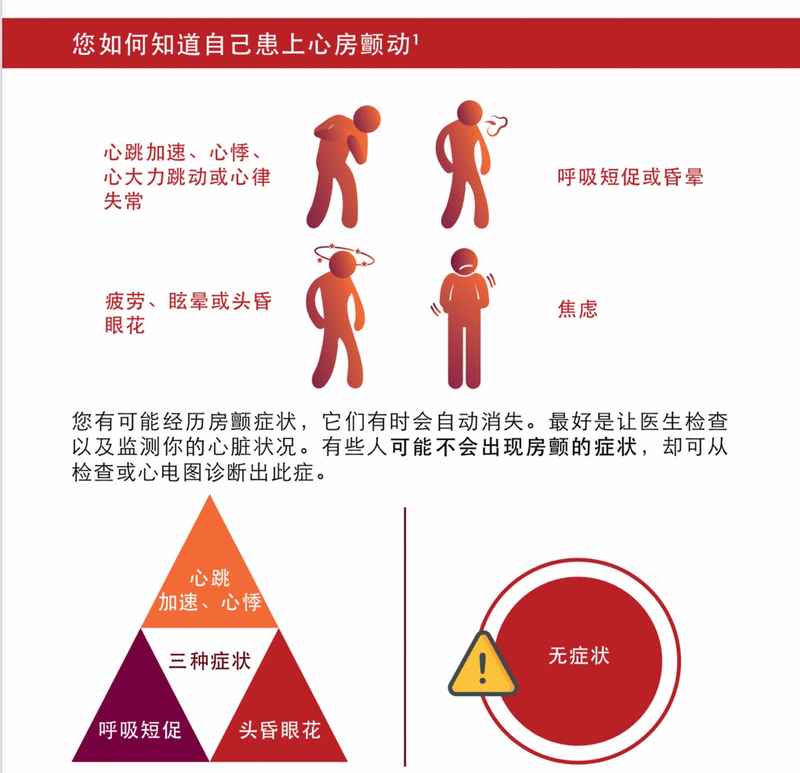

房顫患者會覺得心悸、眩暈、胸部不適和氣喘。但是有些房顫患者並不覺得有任何異況,尤其是年輕的患者。

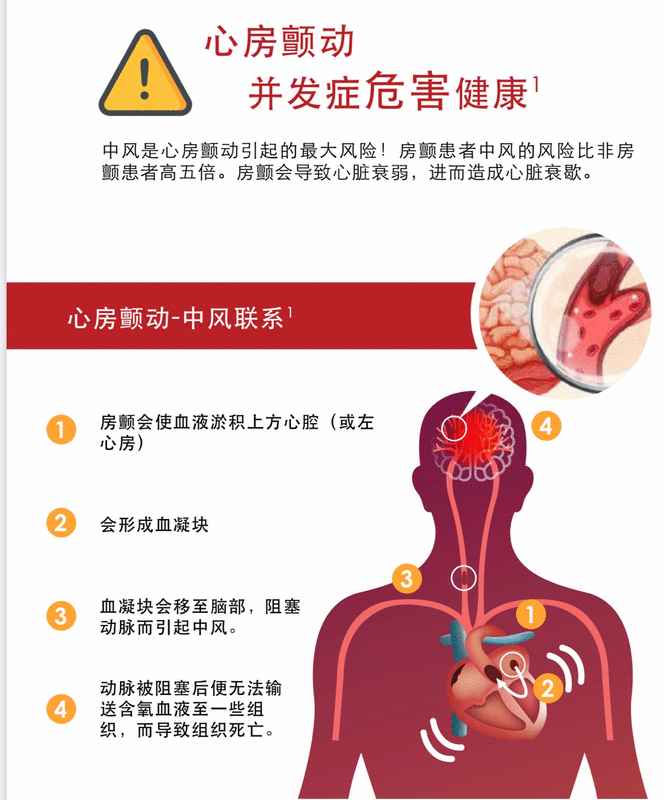

房顫最可怕的後遺症卻是腦卒中或俗稱中風。因為房顫時心房喪失收縮功能,血液容易在心房內淤滯而形成血栓,血栓脫落後可隨著血液至全身各處,導致腦栓塞、肢體動脈栓塞(嚴重者甚至需要截肢)等。因為多數房顫患者沒有症狀,延遲求醫,有時會因為腦卒中造成半身不遂時,才發現是因為房顫引發的。依照世界各國腦中風病患數據,5到20%中風個案是房顫引起的。在把脈時測驗出不規律的脈跳動可初步診斷房顫,但確診需要心電圖檢查。

房顫患者如何預防中風呢?現在醫生們會應用CHA2DS2-VASc評分和治療方案預側病患的中風風險,依照指南建議有額外風險者應服用抗凝血藥物。分數二分的一年內患上中風的風險是2.2%;五分的高達6.7%。

抗凝血藥物的作用是防止血液淤積在左心房內,形成會阻塞腦血管的血凝塊。如果房顫患者不能恢復正常的竇性心律,為了預防中風,往往需要長期服用抗凝血藥物。

房顫患者所需要服用的抗凝血藥物不是一般的抗血小板凝集藥如阿斯匹靈或氯吡格雷,而是對抗凝血因子蛋白的藥物。

抗凝血因子蛋白的藥物有兩種:維生素K拮抗劑(華法林)和非維生素K拮抗劑 (NOAC)。它們都有各自的好處和壞處。

NOAC本地不普遍使用

非維生素K拮抗劑(NOAC)在臨床研究中是比華法林更有效和比較少溢血個案,不過因為各種因素,在本地還沒有普遍使用。

為了預防中風,房顫患者必須和醫生商量,選擇服用其中一種抗凝血藥物。

| 維生素K拮抗劑(華法林) | 非維生素K拮抗劑 (NOAC) |

| 非常便宜 (一天少過RM1) | 較昂貴 (一天RM9到14) |

| 需要時常依照驗血調整劑量來維持效能。 | 不用驗血,劑量是定好的。 |

| 效能會受某些食物,藥物或草藥影響。 | 一般上不會受影響。 |

| 效能維持達兩天,緊急情況時可以應用輸入凝血因子蛋白和注射維生素K化解抗凝血功能(兩者都輕易取得)。 | 效能維持不超過一天,緊急情況時需要應用特定的解藥來化解抗凝血功能 (少數醫院才有)。 |

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT