我以前在电视台工作,很喜欢和马来同事聊天。作为华小和独中毕业生,我鲜少有机会与异族互动,对马来人的印象,多半来自长辈的偏见或媒体的刻板描绘。然而,当我真正和他们面对面谈话时,才发现许多马来人比我原先想像的还要开明,有些“敏感课题”,未必是日常对话里的禁忌。

例如,同事A曾光明正大地告诉我,他的祖父母来自印尼爪哇岛,而他是第三代马来人,笑称自己与我一样是“外来者”(pendatang)。他解释,所谓的“马来人”是一种经由国家建构而成的身分,内部其实涵盖多种族群来源,并非单一且同质的。因此,他时常对于自身的“土著” (Bumiputera)身分存有疑虑。

ADVERTISEMENT

同事B则向我坦言,虽然华人认为伊斯兰教很多繁琐的教义,似乎限制了人生自由,但是对穆斯林来说,正是因为不懂得如何在这个混沌的世界生存,所以真主的话指引了正确的道路,让他们能做出适当的选择。

不过,当我询问马来同事对Orang Asli有何认知时,我发现他们对这些与自己同属“土著”身分的人几乎一无所知。有人认为,不同族群的原住民象征了不同的“马来籍贯”,类似于华人社会中对福建人、客家人、广东人和潮州人等群体的区分与认同。还有人以为,所有的半岛原住民都和马来人一样是穆斯林。

那Orang Asli又如何理解他们的“Bumiputera”身分?耐人寻味的是,许多生活在深山的原住民,其实并不清楚这个身分究竟带来了什么实际好处,甚至曾有人反问我:什么是Bumiputera?

Orang Asli是法定土著吗?

尽管“土著/非土著”的论述一直是马来西亚政坛的主旋律,但我们的《联邦宪法》至今仍未明确定义,谁才是法律上的“土著”。唯一能参照的是第153条文,即“马来西亚国家元首有责任保护马来族与沙巴州和砂拉越州的原住民(natives)的特殊地位,以及其他民族的合法权益”。显然地,“半岛原住民”在这里是被排除的。

长期关注Orang Asli权益的马来学者Rusaslina Idrus曾点出,在马来西亚语境中,像Malay、Orang Asli、Orang Asal或Bumiputera 等概念都能被翻译成“原住民/土著(indigenous)”,这些不同的“原住民位置(indigenous slot)”根植于不同的定位(positionings)和层叠的历史。它们是一个动态变化(dynamic)的身分,会不断地重塑(reworked),并与其他身分,包括“非原住民/非土著”相互关联(relational)。

什么意思呢?首先,你必须意识到,台湾的“原住民”、日本的“先住民”、中国的“少数民族”或印尼的“Masyarakat Adat”都是被他者建构的概念,而不是这些族群赋予自我的认同。同样的,马来半岛的“Orang Asli”早期对这个集体称呼是无感的,所谓的“身分认同”是现代国家和边界出现以后,人类才开始自寻的烦恼。

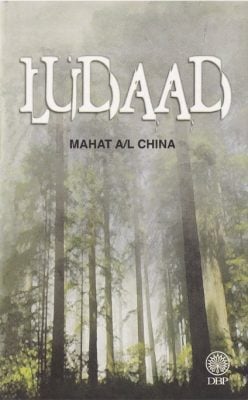

那如今的Orang Asli为何对这个称呼有极高的认同呢?这是因为它反映了他们的历史和地位。从二战到紧急状态期间,英国人为了避免原住民和森林里的马共接触,所以在1950年代创造了“Orang Asli”的新称呼,以取代较为贬义的“aborigine”和“Sakai”,间接地承认他们为这片土地最早存在的人。

不过,按照马来文语法,“Orang Asal”才是更正确的翻译,而马共可说是最早使用这个称呼的群体,并成立过一支由原住民组成的ASAL部队。

1970年代,政府曾经建议把“Orang Asli”改为“Putra Asli”、“Bumiputera Asli”或“Saudara Lama”,但被该社群大力反对,因而催生了半岛原住民组织(Peninsular Malaysia Orang Asli Association;POASM),进一步奠定了他们的认同。

土著/非土著之辩重要吗?

| 普通会员 | VIP |

VVIP | |

|---|---|---|---|

| 星洲网平台内容 | |||

| 星洲公开活动 | |||

| 礼品/优惠 | |||

| 会员文 | |||

| VIP文 | |||

| 特邀活动/特级优惠 | |||

| 电子报(全国11份地方版) | |||

| 报纸 | |||

不说你可能不知道,Orang Asli和华人一样因为马共,存在过类似于“新村”的历史遗产。当年,英殖民者为了切断马共的潜在援助,制定了毕利斯计划(Briggs’ Plan),将50万乡村地区的华人全部用篱笆集中起来。同时,他们也大量围捕内陆地区的原住民,并安置到戒备森严的安全营地(secured camps)。

只不过,这些营地的环境过于恶劣,导致许多原住民因疾病或精神抑郁而死,还有人设法逃回深山里。为了赢得原住民的心,英殖民者后来改变策略,在他们的社区建立“丛林堡垒”(jungle forts),并提供医疗设备、杂货店和基本教育等资源。

当英殖民者逐渐掌握原住民的支持时,他们又培养了一支专门对付马共的原住民精锐部队Senoi Praaq(战士)、制定了《1954年原住民法令》、以及创办了原住民局(现已改名原住民发展局)等等,全面性的“保护”他们免受马共的影响。

如今,这些“丛林堡垒”已从“fort”改名为“pos”,试图抹去军事味儿,但这些殖民痕迹依然遍布半岛的雨林中。至于Senoi Praaq则在国家独立后,成为皇家警察总行动部队(GOF)的一部分,继续看守我国的边境安全,打击跨境犯罪活动。

有趣的是,那些没有被英国人监控的原住民村,似乎一度成为各族的“庇护所”。许多原住民回忆,他们在紧急状态期间曾保护过马共成员,躲避英国人的围剿,也协助过马来人“伪装”成原住民,好逃过马共的攻击。

最近看了廖克发导演的纪录片《由岛至岛》,让我深刻意识到,战争中的加害者与受害者,从来不是非黑即白的对立,而是彼此交织的命运线。历史与日常的暴力往往错综复杂,当我们为“土著/非土著”的课题争执不休时,或许在原住民眼中,那些披着不同肤色的“他者”,也不过是与他们一样,在乱世中挣扎求生的人罢了。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT